【監修者プロフィール】

合同会社スタイルマネジメント 佐藤恵介

経済産業省 認定経営革新等支援機関

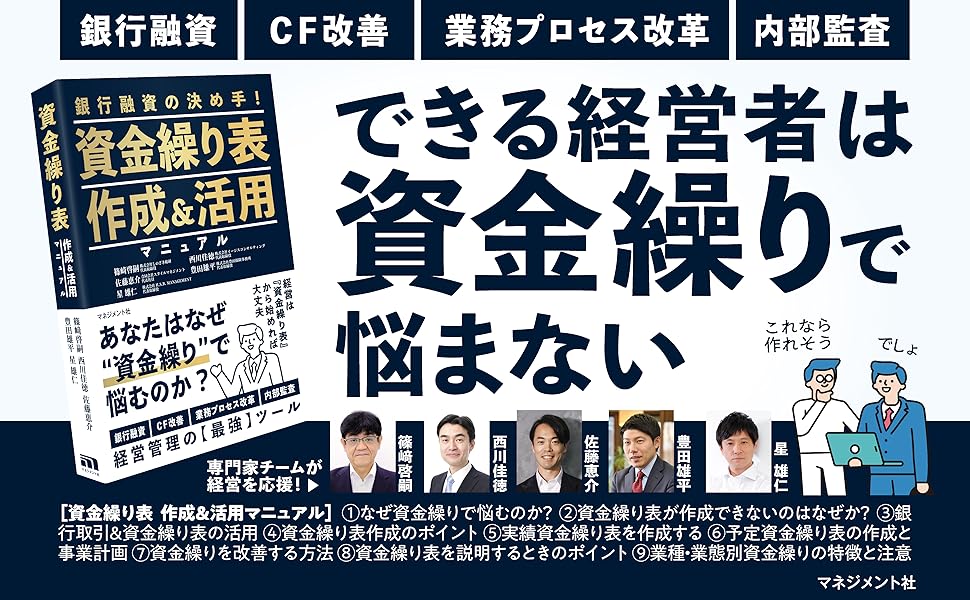

『資金繰り表作成&活用マニュアル』マネジメント社 2025年11月 共同著者

資金繰り改善、銀行対応(資金調達)、経営計画書作成、売上・利益改善などと支援する財務コンサルタント

『資金繰り表作成&活用マニュアル』

2025年11月 マネジメント社より共同出版

Amazonにて発売中

「今期も黒字だった。だが、なぜか通帳の残高は増えていない」

「税金や賞与の支払時期になると、いつも資金繰りが苦しい」

これは、私が財務コンサルタントとして日々ご支援している多くの中小企業経営者から、本当によくお聞きする悩みです。

「利益」と「手元に残る現金(現預金)」は、残念ながらイコールではありません。このギャップを理解しないまま経営を続けると、「勘定合って銭足らず(黒字倒産)」という最悪の事態を招くことすらあります。

この記事では、なぜ利益と現金がズレるのかという根本原因から、会社の現預金を増やすための 「7つのステップ」と「9つの具体策」まで、長年の資金繰り支援の現場で培ったノウハウを余すところなく解説します。

なぜ利益と手元の現金はズレるのか?「勘定合って銭足らず」の正体

まず、経営者として絶対に押さえなければならない大原則は、「利益=現金」ではないということです。

私が「まず、資金繰り表を作りましょう」と提案する際、多くの経営者が「決算書(損益計算書)があるから大丈夫」と仰います。

しかし、損益計算書(P/L)は「儲かったか(損失が出たか)」を見るもので、現金(キャッシュ)の実際の動きとはタイミングが異なります。

現預金がズレる主な原因は以下の3つです。

- 売上と入金のズレ(売掛金)

当月に1,000万円売り上げても、入金が2ヶ月後であれば、2ヶ月間は現金が(理屈上)1,000万円不足します。 - 仕入と支払のズレ(買掛金・在庫)

商品を作るために先に材料を現金で仕入れ(在庫)、それが売れて入金されるまでにタイムラグがあります。 - 経費にはならない現預金の支出(借入金返済など)

銀行からの借入金返済は、元本部分は経費になりません(P/Lに載りません。支払利息はP/Lに載ります)。しかし、通帳からは確実に現金が減っていきます。

特に、売上が急激に伸びている「成長企業」ほど、売掛金や在庫(運転資金)が膨らみ、現金が不足する「黒字倒産」のリスクが高まります。社長が見るべきは、P/L(利益)だけでなく、現金の流れ(キャッシュフロー)なのです。

ステップ1:自社の「適正な現預金」を知る(ゴール設定)

では、手元にいくら現預金があれば「安心」なのでしょうか?

もちろん多ければ多いほど良いのですが、

私は「最低でも月商の1ヶ月分、理想は3ヶ月分」を目標にしてください、とお伝えしています。

- 最低ライン:月商の1ヶ月分 急な売上減少やトラブルがあっても、1ヶ月は耐えられるラインです

- 理想ライン:月商の3ヶ月分 これだけあれば、税金や賞与の支払い、不測の事態(取引先の倒産、災害など)にも慌てず対応でき、積極的な投資(広告、採用)にも踏み切れます。

また、別の考え方として、「固定費の3ヶ月分、理想は6ヶ月分」ともお伝えしております。これは、例え売上が0円になったとしても、会社を維持できる期間です。

売上が0になるなんて、そんなことないよ!と思われるかもしれませんが、コロナ禍がまさにそうでしたが、またいつあのような外部環境の変化により、もしくは飲食店であれば、食中毒などでお店をオープンできない、ということも可能性は0ではありません。

そういった、緊急の事態に備えて、現預金を持っておく、ということが、会社・事業を継続することにつながるのです。

まずは自社の月商を確認し、「当面のゴール」を明確に設定することから始めましょう。

ステップ2:現預金を増やす「3つの原則」と「9つの具体策」

ゴールが決まったら、次に対策です。 会社の現預金を増やす方法は、突き詰めると以下の「3つの原則」に集約されます。

- 原則1:【利益を出す】(P/L改善)

- 原則2:【B/S(資産・負債)を見直す】(キャッシュ化・現金化)

- 原則3:【外部から調達する】(資金調達)

これらを実行するための「9つの具体策」を、ステップ3から詳しく解説していきます。

ステップ3:【利益を出す】 P/L改善の具体策 (①〜③)

まずは王道、P/L(損益計算書)を改善し、入ってくる現金の「源泉」を太くする施策です。

具体策①:売上を増やす

当然ですが、売上が増えれば利益の絶対額も増え、将来の現金を増やせます。

ただし、前述の通り「ワナ」があります。売上を増やすために仕入(在庫)を増やしたり、売掛金の回収が遅れたりすると、売上は増えたのに現預金は減る「運転資金の圧迫」が起こります。

売上を増やす際は、必ず「入金サイクル(いつ入金されるか?)」もセットで管理してください。

具体策②:粗利益を改善する

売上から原価を引いた「粗利益(売上総利益)」の改善です。

- 仕入単価の交渉

- 製造原価(歩留まり)の見直し

- 利益率の高い商品の構成比を上げる

- 値上をする

先日ご支援した飲食店(C社)では、メニュー構成を見直し、原価率の低い「高利益率メニュー」の注文が増えるよう導線を設計しただけで、売上はほぼ変わらずに粗利益率が3%改善し、手元に残る現金が大きく増えました。

具体策③:経費(販管費)を削減する

現預金を増やす施策の中で、最も手っ取り早く、即効性があるのが「経費削減」です。

経費削減の考え方で、大事なのが、

- 投資・消費・浪費に分ける

- (販管費=販売費及び一般管理費)販売費・一般管理費に分ける

- 運営費・設備費・戦略経費に分ける

というように、販管費を使い道で細分化してください。

その上で、例えば、浪費を削り、投資に回すといったように、メリハリのある使い方をしてください。

そのためには、社長の「どんぶり勘定」になっている経費がないか、全項目を洗い出しましょう。

ただし、人件費や研究開発費など、将来の売上につながる「投資的な経費」の削減は慎重に行うべきです。

ステップ4:【B/Sを見直す(資産)】キャッシュ化の具体策 (④〜⑥)

ここからが「利益は出ているのに現金がない」社長に、特に注力してほしいB/S(貸借対照表)の改善策です。「資産」サイド、つまり「寝ているお金」を現金化する施策です。

具体策④:売掛金を早く回収する

「売上=現金」ではありません。「回収して初めて現金」です。

- 請求書発行から入金までの回収サイト(期間)を短縮する交渉

- 未回収になっている売掛金を徹底的に督促する

- (一時的な手段として)ファクタリング(債権売買)で早期現金化する

「取引先に回収交渉なんてしにくい…」と仰る社長は多いですが、回収が1週間早くなるだけで、資金繰りは劇的に改善します。

具体策⑤:在庫を減らす(適正化する)

「在庫」は、B/S上は「資産」ですが、キャッシュフローの観点では「寝ているお金」に他なりません。

- 適正な在庫量(何ヶ月分か)を設定し、それ以上仕入れない

- 滞留在庫、不良在庫は、赤字覚悟でもセールや廃棄で現金化する

- 需要予測の精度を上げ、過剰生産・過剰仕入を防ぐ

ある小売業(D社)では、倉庫に眠っていた3年以上前の滞留在庫(約500万円相当)を、赤字覚悟で一掃セールしました。P/L上は一時的に損失が出ましたが、200万円近い現金が生まれ、その資金で新商品の仕入ができ、結果として業績がV字回復しました。

具体策⑥:不要な資産(遊休資産・保険)を売る

使っていない資産は、すべて現金化の対象です。

- 遊休不動産、使っていない機械、不要な車両の売却

そして、財務コンサルタントとして私が最も強く見直しを推奨するのが「過剰な保険積立金」です。

節税目的で加入した「全額損金」の謳い文句の養老保険や長期定期保険。確かに節税にはなりますが、解約返戻金が貯まるまで多額の現金が毎年出ていき、資金繰りを圧迫しているケースが驚くほど多いのです。

保障内容(万が一の備え)は維持しつつ、積立部分を減額・解約して「現金」を取り戻せないか、すぐに確認してください。

ステップ5:【B/Sを見直す(負債)】キャッシュ化の具体策(⑦〜⑧)

次に、B/Sの「負債」サイド、つまり「支払いのコントロール」による施策です。

具体策⑦:買掛金の支払いを延ばす

「売掛金の回収(④)」とは逆に、仕入先への支払サイトを延長してもらう交渉です。手元に現金を残す時間を長くできます。

ただし、これは自社の資金繰りの都合を相手に押し付けることにもなります。信頼関係が重要なため、実行は慎重に行うべきです。

具体策⑧:前受金をもらう

サービス業やコンサルティング業で有効なのが、サービス提供前に代金を(一部でも)もらうことです。

- 回数券(ジム、エステ、美容室など)

- 年間契約、保守料の前払い化

- (建設業など)着手金、中間金の割合を増やす

前受金は、現預金を一時的に増やし、顧客をロックイン(囲い込み)する効果もあります。ただし、受け取った時点では「売上」ではなく「負債」であり、サービス提供中に新たな入金がない点には注意が必要です。

ステップ6:【外部から調達する】 資金調達の具体策 (⑨)

ここまでは「自力で現金を増やす」方法でしたが、最後は「外部から調達する」方法です。

具体策⑨:借入・出資を受ける

「借金」と聞くと拒否反応を示す経営者もいますが、安定経営のための借入は有効な手段です。

ここで絶対にお伝えしたいのは、「銀行は、雨の日(業績悪化時)に傘を取り上げ、晴れの日(業績好調時)に傘を貸す」ということです。

手元の現預金がギリギリになってから「貸してください」と駆け込んでも、銀行は貸してくれません。資金繰りが安定している「今」だからこそ、月商3ヶ月分の現預金(ステップ1)を確保するために、あえて資金調達(融資)を受ける、という判断が重要です。

- 金融機関からの融資(プロパー、保証協会)

- 返済額圧縮のための「借り換え」(返済期間の延長、据置期間の設定)

- 資本性劣後ローン、増資(出資)

借入は「悪」ではなく、経営の安定と成長のための「レバレッジ(てこ)」です。

ステップ7:増えた現金を「管理・維持」する仕組みづくり

ステップ3〜6の施策で現預金が増えても、管理できなければ意味がありません。

必須ツール:「資金繰り表」の作成と運用

P/L(損益計算書)が「過去の成績表」なら、資金繰り表は「未来の現金の動きを予測する最強のツール」です。

難しい会計ソフトは不要です。エクセルで構いません。

「いつ、いくら入金があり」「いつ、いくら支出があるか」 これを予測し、実績と比較(予実管理)する習慣をつけるだけで、資金ショートのリスクは9割防げます。

強制的に貯める仕組み

「あると使ってしまう」のが経営者です。将来の大きな支出(納税、賞与、設備更新)に備え、強制的に貯める仕組みを作りましょう。

私がクライアントに必ず導入していただくのが、「目的別の別口座(通帳)」です。

- 入金・支払用口座(メインバンク)

- 納税用口座(毎月、利益の30%をここに積み立てる)

- 賞与用口座(毎月、人件費の1/6をここに積み立てる)

- 将来の投資用口座(定期積金などで強制的に貯める)

こうして「色分け」するだけで、使えるお金と使ってはいけないお金が明確になります。

陥りがちなワナ:過度な「節税」は現金を減らす

最後に、多くの経営者が陥る「ワナ」についてお話しします。それは「過度な節税」です。

決算前になると「節税のために、慌てて車を買い替える」「不要な備品を買う」といった行動です。確かに税金(法人税)は減るかもしれませんが、それ以上に「現金」が会社から出ていっています。

節税 = 支出(経費)を増やすこと です。 100万円の現金を使って、減らせる税金は(実効税率30%として)約30万円。結果、70万円の現金が純減しています。

もちろん適切な節税は必要ですが、資金繰りの観点では、税金をしっかり払ってでも、手元に現金を残す(内部留保)方が、財務は圧倒的に健全になることを忘れないでください。

まとめ:まずは「経費削減」と「売掛金回収」から始めよう

現預金を増やす「9つの具体策」を一気にご紹介しましたが、すべてを同時に行う必要はありません。

もし、あなたが「何から手をつけるべきか分からない」と悩んでいるなら、まずは即効性のある以下の3つから始めてください。

- 全経費をリストアップし、1円でも削減できるものがないか確認する(具体策③)

- 売掛金の回収状況をチェックし、1日でも早く回収できないか交渉する(具体策④)

- 「資金繰り表」を作成し、現金の流れを目で見て把握する(ステップ7)

会社の現預金は、経営における「体力(HP)」そのものです。体力(現金)が十分にあれば、どんな不況やトラブルも乗り越え、次の成長戦略を描くことができます。この記事が、貴社の強固な財務体質づくりへの第一歩となれば幸いです。

資金繰り・現預金に関するよくある質問(FAQ)

(Q1) 運転資金とは、もっと簡単に言うと何ですか?

(A1) 事業を回すために「立て替えている」お金のことです。具体的には「売掛金+在庫-買掛金」で計算されます。これを経常運転資金と言います。これが大きいほど、利益が出ていても手元の現金は減りやすくなります。

(Q2) 赤字(利益が出ていない)場合はどうすればいいですか?

(A2) 現預金を増やす以前に、事業の根本的な見直し(P/L改善)が急務です。まずは「経費削減(具体策③)」と「粗利益改善(具体策②)」に全力で取り組み、支出を止めることが最優先です。

(Q3) ファクタリングは使っても大丈夫ですか?

(A3) 売掛金を即時に現金化できる有効な手段ですが、手数料が(借入利息より)高いのが一般的です。一時的な資金ショート回避には役立ちますが、恒常的に利用すると利益を圧迫します。そして、一度使うと次も次もと繰り返し使うことになることが多いので、本当に気をつけてください!利用は計画的に。

(Q4) 無借金経営を目指すべきではないのですか?

(A4) 無借金は立派ですが、手元の現預金が少ない状態での無借金はリスクが高いです(黒字倒産リスク)。適正な借入(レバレッジ)を行い、手元現金を厚くしておく方が、経営は安定します。