【監修者プロフィール】

合同会社スタイルマネジメント 佐藤恵介

経済産業省 認定経営革新等支援機関

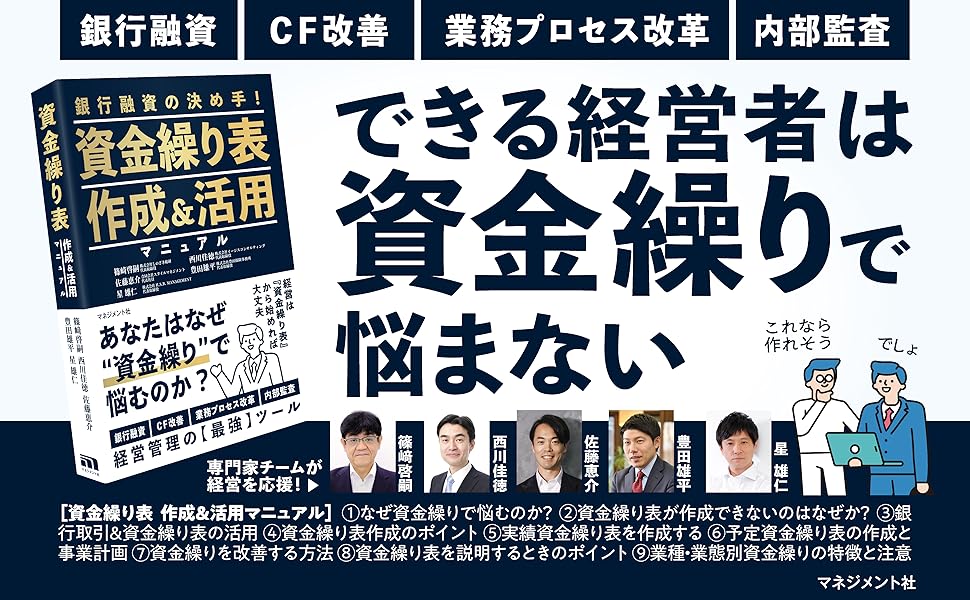

『資金繰り表作成&活用マニュアル』マネジメント社 2025年11月 共同著者

資金繰り改善、銀行対応(資金調達)、経営計画書作成、売上・利益改善などと支援する財務コンサルタント

『資金繰り表作成&活用マニュアル』

2025年11月 マネジメント社より共同出版

Amazonにて発売中

「売上は順調なのに、なぜか手元の現金が足りない…」

経営者の方からこうしたご相談を受けることが非常に増えています。その違和感、決して放置してはいけません。それは、会社の血液である「キャッシュ」が回らなくなる一歩手前の、危険なサインかもしれないからです。

この記事では、長年財務コンサルタントとして多くの企業を支援してきた経験から、決算書(財務諸表)と日々の行動に現れる「資金繰り悪化のサイン」を具体的に解説します。手遅れになる前に対策を打ち、健全な経営を取り戻しましょう。

なぜ危険?「資金繰り悪化」が「黒字倒産」を招くメカニズム

まず、最も重要な原則からお伝えします。

「利益(P/L上の黒字)」と「現預金(キャッシュ)」は全くの別物です。

- 利益:会計上の「儲け」。売上が立った時点(例:商品納品時、請求書発行時)で計上されます。

- 現金:手元にある「実際のお金」。口座に入金されて初めて増えます。

例えば、1,000万円の商品を販売しても、その代金が2ヶ月後に入金される場合、P/L(損益計算書)上は「売上1,000万円」と記録されますが、手元の現金は1円も増えていません。

この間に、仕入れ先への支払いや従業員の給与支払いが先に来れば、どうなるでしょうか? 帳簿上は黒字でも、支払う現金がない――これが「黒字倒産」の正体です。

資金繰りとは、この「会社の血液である現預金の流れ」を管理すること。その流れが詰まったり、途切れないように、サインを見逃さないことが、経営者の最も重要な仕事の一つなのです。

【危険度チェック】決算書(財務諸表)で見る資金繰り悪化のサイン

決算書は、年に一度の通知表であると同時に、会社の「健康診断書」そのものです。多くの経営者が「数字は税理士に任せきり」とおっしゃいますが、それではいざという時に手遅れになりかねません。

専門的な分析はプロに任せるとしても、経営者自身が「変化の兆候=悪化のサイン」に気づくことが、会社を守る第一歩です。

ここでは、私が財務コンサルタントとして多くの企業を見てきた中で、特に危険だと判断している9つのサインを決算書(B/S・P/L・C/F)ごとに解説します。

サイン1. 現預金が月商の1ヶ月分を下回っている(B/S)

これは最も分かりやすく、最も危険なサインです。

現預金(現金及び預金)は、会社の体力そのものです。

- 理想: 月商の3ヶ月分

- 通常~危険水域: 月商の1.5ヶ月分

- 赤信号: 月商の1ヶ月分を下回る

手元資金が1ヶ月分しかないと、急なトラブル(大口取引先の入金遅れ、設備の故障、急な仕入れ増など)に対応できません。

【コンサル事例】

あるITサービス業(従業員30名) 売上が急拡大し、社長は「今期は絶好調だ」と安心していました。しかし、B/Sを見ると現預金は月商の0.8ヶ月分。その直後、大口クライアントからの入金が2週間遅れただけで、給与支払いのための資金がショートしかけました。売上増に安心し、手元の現金を軽視した典型的な例です。

サイン2. 売掛金(売上債権)が急増している(B/S)

売上は立っているのに、現金が回収できていない状態、もしくは売掛金の回収が遅れている状態です。注目すべきは「売上の伸び率以上に、売掛金が伸びていないか」です。

売上が前年比10%増なのに、売掛金が30%も増えている場合、それは「成長」ではなく「異常」です。回収が遅れているか、回収サイトの長い(与信管理の甘い)取引が増えている証拠です。

【コンサル事例】

ある食品卸売業(従業員50名) 営業部門が新規開拓を積極的に進め、売上は順調でした。しかし、決算書を見ると売掛金が異常に膨らんでいます。調査すると、営業担当が実績欲しさに、回収サイトが120日を超えるような(業界平均は60日)取引先を無審査で増やしていたのです。B/S上は資産ですが、現金化が遅く、資金繰りを圧迫していました。

サイン3. 在庫(棚卸資産)が急増している(B/S)

在庫は「お金がモノに変わって倉庫に眠っている」状態です。売れれば利益になりますが、売れなければただのコスト(保管料、人的管理コスト、廃棄損)です。

特に「売上は横ばいなのに、在庫だけが増えている」のは、不良在庫・滞留在庫が増えている明確なサインです。

【コンサル事例】

あるアパレルメーカー(従業員20名) 社長は「来シーズンこそこのデザインが売れるはずだ」と、売れ残った在庫の処分(損切り)を先延ばしにしていました。結果、倉庫は不良在庫で溢れ、その仕入れのために使ったお金は現金化されません。その一方で、次の仕入れ代金の支払いが迫り、資金繰りに窮することになりました。

サイン4. 仮払金や貸付金など使途不明金が増えている(B/S)

B/Sの「仮払金」や「(社長への)貸付金」といった科目が不自然に増えている場合、公私混同や経理のルーズさを疑います。

これは資金繰りが悪化している直接的なサインとは言えないかもしれませんが、金融機関からの印象を著しく悪化させます。銀行は「この会社(社長)は、会社のお金を私的に流用しているのではないか」と判断し、いざという時の融資を渋る原因になります。

【コンサル事例】

ある小規模建設業(従業員10名) 社長が経理担当者に「ちょっと立て替えといて」と指示し、使途不明な「仮払金」が積もり積もって数百万円になっていました。銀行の融資担当者からこの点を厳しく指摘され、「経理体制がずさんな会社に、これ以上の融資は難しい」と追加融資を断られかけました。

サイン5. 長期借入金が急増している(B/S)

利益が出ているのに、現預金(キャッシュ)が不足する原因の多いのが、この長期借入金の返済額が増えているケースです。借入がすべて悪いわけではありません。将来の利益を生む「設備投資」のための長期借入金は「良い借金」です。

危険なのは、「赤字の補填」や「日々の運転資金」のために長期借入金を増やしているケースです。これは、本業で稼げていない穴を借金で埋めているだけで、根本的な解決になっていません。そして、将来の返済負担が増え、さらに資金繰りを圧迫することになります。

資金繰りが厳しいと相談をいただくケースでは、長期借入金が複数の銀行から何本も長期借入金を借りていて、毎月の返済額が非常に大きくなっているケースが少なくありません。

サイン6. 自己資本比率が極端に低い(またはマイナス)(B/S)

自己資本比率(=純資産 ÷ 総資産)は、会社の財務的な体力・安全性を示します。返済不要の「自分のお金」がどれだけあるか、という指標です。

- 理想: 30%以上

- 要注意: 10%未満

- 非常に危険: マイナス(=債務超過)

この比率が低いと、少し業績が悪化しただけですぐに債務超過に陥ります。債務超過の企業は、金融機関からの信用がゼロに等しく、新規融資は絶望的になります。

サイン7. 売上総利益率(粗利率)が低下している(P/L)

P/L(損益計算書)で最初に見るべきサインです。粗利率(=売上総利益 ÷ 売上高)は、ビジネスモデルそのものの「稼ぐ力」を示します。

ここが低下し続けている場合、以下のような問題が起きています。

- 過度な値引き競争に巻き込まれている

- 原材料費や仕入れコストが高騰している

- 外注費が増加し、利益を圧迫している

【コンサル事例】

ある部品製造業(従業員100名) 長年の付き合いがある大手取引先からの値下げ要求を断れず、粗利率は5年間で3ポイントも低下していました。売上高は横ばいでも、稼ぐ力が落ちているため、手元に残る現金が年々減っていったのです。「売上さえ維持できれば大丈夫」という考えが、静かに会社を蝕んでいました。

サイン8. 営業キャッシュフロー(C/F)がマイナス(または利益より極端に少ない)

P/Lで利益(黒字)が出ていても、営業キャッシュフロー(C/F)がマイナス。これが「黒字倒産」の典型的なサインであり、私たちが最も重要視する指標です。

営業CFは、「本業でどれだけ現金を生み出せたか」をシビアに示す数字です。 ここがマイナスということは、

- 売上は立ったが、回収できていない(売掛金↑)

- モノが売れず、在庫になっている(在庫↑) ということを意味します。利益が出ているのに現金がない、という最悪の状態です。

サイン9. 財務キャッシュフロー(C/F)が大きくマイナス(返済が大きい)

財務CFのマイナスは、主に「借入金の返済」を意味します。返済が進むこと自体は健全です。

しかし、「営業CF(本業の稼ぎ)」よりも「財務CF(返済)」のマイナス幅が恒常的に大きい場合、注意が必要です。これは、「稼いだ現金以上に返済が出ていっている」状態であり、手元の現預金はどんどん減っていきます。

【コンサル事例】

ある美容室(多店舗展開) 過去の出店ラッシュ時の借入返済がピークを迎えていました。本業の稼ぎ(営業CF)は毎月プラス500万円でしたが、借入返済(財務CF)が毎月マイナス700万円。結果、毎月200万円ずつ現預金が減っていく状態でした。すぐに金融機関とリスケジュール(返済条件の見直し)交渉に入り、事なきを得ました。

【行動編】決算書の前に現れる!経営者が警戒すべき「現場のサイン」

決算書に数字として表れるのは、結果です。その前段階として、現場や経営者の「行動」に必ず予兆が現れます。数字が苦手な方こそ、こちらのサインに注意してください。

サイン10. 「資金繰り表」を作成していない(どんぶり勘定)

これが最も根本的な問題です。資金繰り表がない経営は、「カーナビもガソリン残量計も見ずに、勘だけで高速道路を運転している」ようなものです。

「通帳の残高を見て、払えそうなら払う」という、どんぶり経営・自転車操業の経営スタイルでは、いつ資金ショートしてもおかしくありません。

サイン11. 支払いのために慌てて入金を確認することが増えた

「今月の支払日、いつだっけ?」

「A社からの入金、まだか?」

経理担当者や社長自身が、月末や支払日の数日前に慌てて通帳を確認する回数が増えてきたら、それは危険信号です。

健全な会社は、少なくとも1〜3ヶ月先の資金繰りを見通しています。資金管理が「月次」ではなく「日次」になり、余裕がなくなっている証拠です。

サイン12. 取引先への「支払いサイト交渉」が常態化している

「今月の支払い、申し訳ないが来月に回せないか…」

この電話を一本かけるたびに、あなたの会社の「信用」は確実に切り売りされています。

一時的な交渉は経営戦略上あり得ますが、これが常態化しているのは末期症状の一つです。取引先は「あの会社は危ない」と判断し、取引停止や現金取引を要求してくるようになり、さらに資金繰りが悪化します。

なぜ悪化した?資金繰りを圧迫する「見落としがちな原因」

サインに気づいたら、次は「なぜそうなったか?」という原因の特定が必要です。売上が減ったから、だけが原因ではありません。むしろ、見落としがちな原因が潜んでいます。

原因1. 急激な売上増加(黒字倒産の罠)

意外に思われるかもしれませんが、会社は「売上が急激に伸びた時」に資金繰りに窮することが多いのです。

売上が増えると、仕入れや人件費、外注費などの支払いが「先」に出ていきます。しかし、売上の入金はその後(1ヶ月後、2ヶ月後)になるのです。このタイムラグにより、売上が伸びれば伸びるほど、一時的に必要な運転資金が膨らみ、現預金が枯渇していきます。

原因2. 無計画な設備投資

「新しい機械を入れれば、もっと儲かるはずだ」

投資対効果予測・回収計画の甘い設備投資は、長期にわたって現金を拘束します。借入で賄ったとしても、その返済は利益ではなく「現金」から行われます。投資が計画通りに利益(現金)を生み出さなければ、返済だけが重くのしかかります。

原因3. 節税対策のやりすぎ

決算間際になって、「利益が出そうだから、節税のために車を買い替えよう」「保険に入ろう」といった対策も注意が必要です。

もちろん節税は重要ですが、それは「手元に十分な現金が残る」ことが大前提です。利益(税金)を圧縮するために不要な支出を増やし、肝心の現金を減らしてしまっては本末転倒です。

資金繰り悪化のサインに気づいたら?今すぐ実行すべき5つの改善策

もし、これまでのサインに一つでも当てはまったら、今すぐ行動に移してください。対策が早いほど、打てる手は多く残されています。

1. まずは「資金繰り表」で現状と未来を可視化する

何よりも先に、「資金繰り表」を作ってください。

現状と近い未来の予測ができます。難しく考える必要はありません。

いつ・いくら入り(入金予定)

売掛金がいつ・いくら入る?

いつ・いくら出る(支払予定)

買掛金をいつ・いくら払う?人件費・その他固定費・支払利息・税金・銀行への返済をいつ・いくら払う?

いくら残る(残高予定)

これを最低3ヶ月先まで書き出すだけで、「3か月後に現預金残高がいくら残る」「いつお金が足りなくなるか」が明確に見えます。これが全ての対策のスタートラインです。

2. 「入金」を早める交渉(売掛金回収)

お金を増やす基本は「回収は早く・大きく」です。

- 請求書の発行を、漏れなく納品後すぐに行う(月末まで待たない)

- 入金が遅れている取引先リストを作り、督促のタイミングと方法をルール化する

- 新規取引先には、回収サイトの短縮を交渉する(または一部前金をもらう)

3. 「支払い」を遅らせる交渉(買掛金・経費)

お金を増やすもう一つの基本は「支払いは遅く・小さく」です。

- 主要な仕入先に、支払いサイトの延長を(信用の範囲内で)交渉する

- 不要なサブスクリプション、無駄な広告費を即時解約する

- まずは役員報酬から一時的に減額し、会社の現金を温存する

4. 「在庫・資産」を現金化する

B/S(貸借対照表)を見て、お金に変わるものを探します。

- 滞留在庫、不良在庫は、赤字覚悟でもセールして現金化する

- 使っていない機械、不要な不動産、ゴルフ会員権などを売却する

5. 資金調達を検討する(ファクタリング・融資)

上記1〜4を実行しても時間が足りない場合は、外部からの資金調達を検討します。

- ファクタリング:売掛金を(手数料を払って)早期に現金化する手法。急ぎの場合にのみ有効です。

- 追加融資・リスケ:メインバンクに資金繰り表を持参し、現状を正直に説明し、追加融資や返済条件の見直し(リスケジュール)を相談します。

決算書の資金繰りサインに関するFAQ(よくある質問)

Q1. 決算書は年に1回しか見ませんが、大丈夫ですか?

A1. 危険です。 年に1回の決算書は、1年前に終わった「過去」の結果に過ぎません。資金繰り管理は「今と未来」のお金の流れを見ることが不可欠です。

最低でも「月次試算表」で業績を把握し、「日次・月次の資金繰り表」で現金の動きを追いかけてください。

Q2. 営業キャッシュフローだけプラスなら安心ですか?

A2. 一概に安心とは言えません。 例えば、営業CFがプラス500万円でも、借入返済(財務CF)や設備投資(投資CF)で合計マイナス600万円なら、差し引き100万円の現金が減っています。

3つのキャッシュフロー(営業・投資・財務)のバランスを見ることが重要です。理想は「本業の稼ぎ(営業CF)の範囲内で、投資と借入返済をまかなえている」状態です。

Q3. 資金繰り改善は自社だけでできますか?

A3. 初期段階なら自社でも可能です。 「経費を削減する」「回収を早める」といった対策は、まず自社で取り組むべきです。

しかし、「営業CFがマイナスになった」「借入返済のために新たな借入を検討している」といったサインが出ている場合は、事態が深刻化している可能性が高いです。手遅れになる前に、私たちのような財務コンサルタントや、顧問税理士に早期に相談することを強く推奨します。

まとめ:資金繰りのサインは「早期発見・早期対策」が命

資金繰りの問題は、人間の病気と同じです。初期症状(サイン)のうちに対処すれば軽傷で済みますが、放置すればするほど、手術(リストラ、倒産)が必要になる可能性が高まります。

「売上はあるから大丈夫」という楽観視が最も危険です。 ぜひ、この記事で挙げたサインをご自身の会社の決算書と照らし合わせ、「健康診断」をしてみてください。

もし少しでも不安を感じたら、それは行動すべき時です。まずは現状を可視化することから始めてみましょう。